A propos de ce blog

Nom du blog :

augustegnalehi

Description du blog :

Critique:

-livres

-muisique

Sortie de livre

Entretiens

Vie des auteurs

Critique d'art,

Catégorie :

Blog Littérature

Date de création :

02.01.2008

Dernière mise à jour :

31.12.2013

Accueil

Gérer mon blog

Créer un blog

Livre d'or augustegnalehi

Contactez-moi !

Faites passer mon Blog !

· THEATRE./ ON SE CHAMAILLE POUR UN SIEGE

· Et pourtant, elle pleurait de BITON ISAIE

· SOUS LA PLUME./ FICHE DE LECTURE

· SOUS LA PLUME./ FICHE DE LECTURE

· SOUS LA PLUME./ POESIE IVOIRIENNE

· ROMAN POLICIER./CRIME CRAPULEUX A N'GLOWAMA

· Crise ivoirienne à travers des livres du terroir: Littérature engagée ou exutoire ?

· SOUS LA PLUME./ QUAND LA DOULEUR SE FAIT MOTS

· SOUS LA PLUME./NOTES BREVES

· CLAIRE PORQUET. / LA MAGIE DU LIVRE

· PREMIER NOIR./ PRIX NOBEL DE LA PAIX

· POESIE./ INTERVIEW

· SOUS LA PLUME ./ CONCOURS LITTERAIRE

· SOUS LA PLUME./PAROLES D'HONNEUR DE SIMONE GBAGBO

· SOUS LA PLUME :GARBA 50

belle cadre douceur éléments enfant femme fille histoire jeux lecture livres moi

Derniers commentairesje m etonne quil ne soit fait nullement cas de toh bi emmanuel, emergent ces derniers temps, pourtant, et dont

Par TOH BI Emmanuel, le 09.07.2012

j'ai beaucoup aimée ce romain félicitation papa coulibaly http://miskina .centerblog.ne t

Par soumahoro , le 05.07.2012

moi après lecture j'ai trouvé que cet oeuvre était riche de differents conseils tant sur le plan religieux que

Par doumbia ibrahim ka, le 21.06.2012

"quand l'amour transcende douleur et angoisse" est-ce une phrase extraite du livre ?http://leclow ntriste.cent

Par Chloe, le 05.06.2012

salut, je voudrais vous remercier car vous faites beaucoup pour la littérature africaine et ivoirienne en part

Par bamba tirangué, le 05.06.2012

- · photo du mariage de reckya madougou

- · les personnages de on se chamaille pour un siege

- · schema actanciel de on se chamaille pour un siège

- · je vous salue de veronique tadjo

- · les affres de l'existence de charles nokan

- · reckya madougou mariage

- · le musée des attributs d'abengourou

- · fessues

- · commentaire composé de je vous salue de tadjo veronique

- · roman livre (on se chamaille pour un siege)

SOUS LA PLUME./CLAUDE LEVIS-STAUSS

La tragédie de la Ve République

Claude Lévi-Strauss est mort, vieux d’un siècle. Un siècle qui vit, en France, en Afrique et dans le monde, l’anéantissement de ses rêves. Le génie, l’ancêtre Lévi-Strauss est mort à un siècle, à Paris, brisé et désespéré.

--------------------------------------------------------------------------------

mercredi 11 novembre 2009 / par Alexandre Gerbi, pour l'autre afrik

--------------------------------------------------------------------------------

Evidemment, comme il y a six mois pour son centième anniversaire, nul astre de notre temps n’a eu d’envolées assez lyriques pour couvrir d’éloges l’immense écrivain et père du structuralisme, qui sut naguère déciller les yeux d’un Occident vermoulu, narcissique jusqu’à l’autodestruction. Europe abîmée de n’avoir trop longtemps voulu comprendre que l’antiquité grecque et latine n’était point l’alpha et l’oméga de toute civilisation humaine, et que hiérarchiser les mondes était aussi sot que de hiérarchiser les hommes.

Anniversaires à géométrie variable

Amusant empressement que cette fébrilité dont glapit derrière l’auguste cercueil tout ce que la Ve République compte de zélateurs, quand on sait que celui dont on glorifie l’acuité et la clairvoyance fut l’un des grands vaincus du régime et de son idéologie fondamentale… Un régime qui, par un curieux hasard, fêta l’an dernier, lui aussi, son anniversaire : le cinquantième... Or cet anniversaire fit l’objet, contrairement à celui du grand Claude, d’une très prudente discrétion…

Cette géométrie variable appliquée aux anniversaires possède une explication en forme de clef, quelque peu complexe et subtile comme un texte de Lévi-Strauss…

Ces ondulations – l’anniversaire qu’on fête à grand bruit, puis celui sur lequel on glisse sur la pointe des pieds – se cristallisent dans un fracassant quoique sourd face-à-face : celui, il y a un demi-siècle, de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, alors jeune cinquantenaire, et de la Ve République, qui venait de sortir de l’œuf…

Le cimetière des idées sales

Le destin de Claude Lévi-Strauss, nul ne se le rappelle aujourd’hui, croisa intimement et puissamment, en ses origines, celui de la Ve République. Il s’en fallut de peu que notre cher régime fût sa prodigieuse créature… Mais au lieu de ce rêve, nous eûmes le cauchemar gaullien, dans lequel l’Afrique s’épuise depuis un demi-siècle, et où la France, après s’être brutalement racornie puis longtemps goinfrée, désormais s’étiole…

Claude Lévi-Strauss fut le tenant, le chantre, voire l’inspirateur d’un courant de pensée politique extraordinaire et visionnaire, qui présida à la naissance de la Ve République. Mais qui, finalement et paradoxalement, fut broyé, réduit en poussière et dispersé aux quatre vents par cette même Ve République. La broyeuse a tellement bien marché que dans l’actuelle France d’en-haut politique et médiatique, personne ne conserve, semble-t-il, le moindre souvenir de ces entremêlements, de ces bras de fer, de ces contradictions, de ces affrontements pourtant majuscules…

Au reste, il n’est guère besoin de plonger dans les arcanes de la pensée et des écrits de Lévi-Strauss pour trouver trace de cette pensée politique qui, parce qu’elle fut frappée du sceau de l’infamie par ses vainqueurs, repose aujourd’hui au cimetière des idées sales.

« Un autre destin est possible »

La IVe République, confrontée aux injonctions maghrébines et noires africaines, fut traversée de velléités révolutionnaires. Et si, pour en finir avec la crise née de l’obsolescence de l’injustice colonialiste et de la juste révolte des peuples d’outre-mer, il suffisait finalement de tenir les promesses de la IIIe République et de la Constitution, en accordant aux populations ultramarines ce qu’elles réclamaient : l’égalité politique réelle ?

Durant l’hiver 1954-1955, tandis que le Maroc ni la Tunisie n’étaient encore indépendants, et comme la guerre d’Algérie s’ébauchait, Claude Lévi-Strauss écrivit dans son chef-d’œuvre, Tristes Tropiques :

« Si, pourtant, une France de quarante-huit millions d’habitants s’ouvrait largement sur la base de l’égalité des droits, pour admettre vingt-cinq millions de citoyens musulmans, même en grande proportion illettrés, elle n’entreprendrait pas une démarche plus audacieuse que celle à quoi l’Amérique dut de ne pas rester une petite province du monde anglo-saxon. Quand les citoyens de la Nouvelle-Angleterre décidèrent il y a un siècle d’autoriser l’immigration provenant des régions les plus arriérées de l’Europe et des couches sociales les plus déshéritées, et de se laisser submerger par cette vague, ils firent et gagnèrent un pari dont l’enjeu était aussi grave que celui que nous nous refusons de risquer. Le pourrions-nous jamais ? En s’ajoutant, deux forces régressives voient-elles leur direction s’inverser ? Nous sauverions-nous nous-mêmes, ou plutôt ne consacrerions-nous pas notre perte si, renforçant notre erreur de celle qui lui est symétrique, nous nous résignions à étriquer le patrimoine de l’Ancien Monde à ces dix ou quinze siècles d’appauvrissement spirituel dont sa moitié occidentale a été le théâtre et l’agent ? Ici, à Taxila, dans ces monastères bouddhistes que l’influence grecque a fait bourgeonner de statues, je suis confronté à cette chance fugitive qu’eut notre Ancien Monde de rester un ; la scission n’est pas encore accomplie. Un autre destin est possible (...) »

Fraternité longtemps espérée

C’est aujourd’hui une vérité interdite, que rappellent volontiers les vieux Africains : l’indépendance, pour la plupart des habitants d’Afrique noire comme du Maghreb, n’était qu’une issue seconde, découlant de l’impossibilité d’obtenir l’égalité de la France. Obtenir l’égalité, pour la plupart d’entre eux, tout particulièrement au sud du Sahara, mais aussi au nord du grand désert, être enfin reconnus comme des égaux, c’était déposer les armes, pour enfin s’aventurer sur la voie d’une fraternité longtemps espérée. Construire pour de bon l’avenir dans le vaste espace républicain, dont la France aimée et admirée savait les secrets, les vertus et les forces. La paix, la concorde tenaient à cela. Claude Lévi-Strauss, excellent connaisseur de l’Afrique, le savait.

Les figures héroïques, de nos jours trahies et déguisées, de Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny, Léon Mba, Barthélémy Boganda et même Ahmed Sékou Touré, en portent l’éternel témoignage.

La classe politique métropolitaine, souvent ignorante des réalités humaines africaines, enfermée dans des schémas hors d’âge, se tâtait. Seule l’Algérie, par son intime inclusion dans la métropole, semblait pouvoir bénéficier, peut-être, d’une exception.

En janvier 1955, répondant aux premiers feux de la guerre d’Algérie dont ils décelaient les causes, les désespoirs profonds, Pierre Mendès France et François Mitterrand chargèrent Jacques Soustelle, ethnologue de réputation internationale, ancien de la France Libre et grand gaulliste de gauche, d’appliquer en Algérie les conclusions de Claude Lévi-Strauss, dont il se trouvait être l’ami. On appela cela l’Intégration. Soustelle parvint à populariser cette idée révolutionnaire, tant bien que mal, auprès des masses pieds-noires pourtant rétives.

Mais les vieilles barbes de la IVe République, décidément, ne pouvaient voir neuf millions d’Arabo-Berbères musulmans devenir des Français à part entière, et voter, et envoyer des députés au Palais-Bourbon. Qui empêcherait, de là, les Nègres de demander la pareille ?

La IVe République décida donc de reculer, y compris en Algérie. En réponse, l’Armée se souleva en mai 1958, poussée dans cette voie par l’ermite de Colombey, et ses relais algérois, notamment Jacques Soustelle…

Un officier de filiation nationaliste et conservatrice, voire monarchiste

Ainsi le général de Gaulle renversa la IVe République au nom de l’Intégration. Au gré d’un scénario sidérant, « un officier de filiation nationaliste et conservatrice, voire monarchiste » (Viansson-Ponté) endossait le programme de Claude Lévi-Strauss… En apparence. Car il n’en pensait pas un mot :

« C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qu’on ne se raconte pas d’histoires ! (…) Ceux qui prônent l’intégration ont une cervelle de colibri, même s’ils sont très savants. (…) Vous croyez que le corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain, seront vingt millions et après-demain quarante ? Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Eglises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées ! » « Avez-vous songé que les Arabes se multiplieront par cinq puis par dix, pendant que la population française restera presque stationnaire ? Il y aurait deux cents, puis quatre cents députés arabes à Paris ? Vous voyez un président arabe à l’Elysée ? »

Ou un Nègre…

La suite coule de source. L’admirateur de Maurras et de Barrès se travestit en héraut lévi-straussien. Ainsi revenu au pouvoir, par mille stratagèmes, au prix de multiples violations de la Constitution, de cyniques mensonges, de trahisons et d’innombrables crimes, il fit le contraire de ce qu’il avait annoncé, le contraire de ce pour quoi l’Armée l’avait aidé à renverser le précédent régime, le contraire de ce pour quoi les Français l’avaient élu président de la République. Le contraire de ce qu’avait rêvé Claude Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques.

Au nom, ahurissante audace, de la victoire de la modernité politique sur l’obscurantisme et le fascisme ! Une inversion des rôles qui permit, depuis, que jamais ce choix ne soit interrogé ni remis en question, et que soient exaltées la figure, les décisions, et défendues les méthodes du Général, désormais présenté comme un visionnaire et sanctifié…

Ainsi la scission fut-elle finalement accomplie. Les chefs blancs ne voulurent point que la métropole fût submergée par la grande vague de l’outre-mer. Ils se résolurent à étriquer le patrimoine de l’Ancien Monde. Un autre destin était pourtant possible...

Nous savons celui qui nous fut donné en échange.

Il nous appartient, par delà les larmes, les regrets et les vies détruites, de construire notre avenir à cette aune difficile. Sans amnésie, ni soumission. Avec foi et idéal. En toute égalité et fraternité. Pour l’Afrique comme pour la France. Et le reste du monde.

Adieu et au revoir, Monsieur Lévi-Strauss.

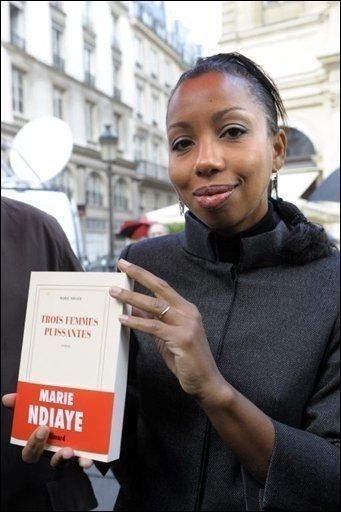

SOUS LA PLUME./ INTERVIEW AVEC MARIE NDIAYE

Dans Trois femmes puissantes, Marie NDiaye raconte des vies déchirées entre l’Afrique et la France. Une interrogation sur la condition humaine la plus contemporaine : les migrations et les questions d’appartenance. Le livre le plus dérangeant et obsédant de cette rentrée. Decryptage et interview.

Le 30 août 2009- par Nelly Kaprielian

le 10 novembre 2009

Pourquoi vous intéressez-vous autant à la cruauté ?

La cruauté est souvent source de souffrance, de difficultés… J’aime bien l’idée de faire dire à certains personnages tout ce qu’ils ont en tête, les personnages qui n’ont aucune sorte d’inhibition, qui disent leurs pensées, leurs arrière pensées, bref tout ce qui est normalement indicible car cruel et qui relèverait du trop profondément enfoui ou impoli pour qu’on puisse oser le dire. Ça déstabilise les autres autour d’eux et c’est cette déstabilisation qui est intéressante littérairement.

Pour chaque récit, c’est comme si vous posiez les bases de la complexité d’une situation. Développer ne vous intéresse plus ?

Il y a sans doute de ça, même si j’ai conscience que si on peut un peu frustrer le lecteur, on ne peut pas le frustrer indéfiniment. Il y a des limites, il y a une sorte de jeu que l’on doit jouer avec lui car il risque de laisser tomber le livre, et ce n’est pas ce que je souhaite. J’essaie davantage aujourd’hui de ne pas être radicalement et systématiquement déceptive : c’est trop cruel et facile pour un écrivain de tenir le lecteur puis de le laisser tomber sans apporter de réponse à une question. J’essaie de me tenir sur cette frange-là, c’est-à-dire de lancer toutes sortes de questions et de répondre peut-être pas à toutes mais à quelques-unes quand même, tout en ménageant un espace suffisamment narratif pour que demeure un plaisir très basique de lecture. Ce qui fait qu’on lâche un livre ou pas… L’idée, bien sûr, n’est pas de répondre à des attentes précises du lecteur, d’une part parce que je les ignore, d’autre part parce que sinon on fait du Marc Levy. Disons que j’essaie de produire un bel objet, littérairement esthétique, harmonieux, mais aussi accessible. C’est accessible, mais rien n’est donné. On doit se débrouiller avec ces trois histoires.

Vous avez cette volonté, quand vous écrivez, de ne pas trop en dire ?

En tant que lectrice, il me semble qu’on revient d’autant plus souvent vers un livre, soit réellement, soit en pensée, lorsqu’il reste après lecture une certaine incompréhension… Sinon ce serait trop simple. Et puis en écrivant j’ai moi aussi l’impression de ne pas avoir toutes les réponses. Je ne prémédite pas tout. Les personnages et même l’histoire se font un peu à mesure que je les écris, donc à la fin je suis moi-même surprise de ce qui est arrivé. Même si je n’aime pas trop les écrivains qui disent que les personnages les ont entraînés, surpris, etc. Il ne faut quand même pas exagérer, il y a un travail intellectuel dans l’écriture. Mais parfois, d’une certaine façon, c’est un peu vrai.

Dans les trois histoires, la seule que vous menez à une résolution c’est la dernière, et c’est une résolution radicale : la mort.

Je n’avais pas envie que chaque fin soit lugubre. Cela peut vous paraître curieux mais pour moi c’est un livre gai, joyeux. Si à la fin de la troisième histoire il y a la mort, cela ne jette pas un voile de tristesse sur l’histoire. Elle meurt certes, mais elle meurt dans la “gloire” – même si je me méfie de ce mot, trop empreint de catholicisme, et je ne suis pas du tout mystique. L’histoire malheureuse de cette femme n’est pas désespérée car c’est quelqu’un qui ne s’oublie jamais, qui n’oublie jamais qui elle est même si c’est un être assez simple, et même si cela ne tient qu’à un nom, son nom propre, Kadhy Demba, qu’elle se répète, mais un nom c’est beaucoup. Dans la situation que je décris – et qui est assez douce par rapport à la réalité que subissent ces gens –, le nom est ce qui la personnifie encore : ces gens sont considérés comme une grosse masse même plus humaine, même pas une masse de bétail car le bétail on en prend soin car il rapporte… Ils sont traités comme des êtres qui n’ont plus leur unicité, leur valeur, leurs sentiments, leur vie, tout ce qui fait qu’un être humain est unique. Et ici, on a le plus grand mal à voir ces gens comme nos semblables…

Pourquoi votre héroïne n’abandonne-telle jamais, ne décide-t-elle pas de rester finalement en Afrique ?

D’après ce que je sais maintenant, une fois qu’on est parti, il est quasiment impossible de revenir en arrière. On serait dans une position d’échec absolu, on rentre chez soi en ayant honte et pour beaucoup de gens mieux vaut prendre le risque de mourir que de rentrer honteux, misérable et rejeté. Le seul intérêt de revenir serait certes de rester en vie, mais pour beaucoup de ces gens ça n’est pas le plus important. Donc une fois que le grand départ a eu lieu avec ce que cela implique de frais engagés, le retour est impossible… J’ai lu beaucoup de choses, d’articles, de récits de gens enfermés dans les centres de détention en Italie ou à Malte, dont le livre du journaliste italien Fabrizio Gatti, qui a fait un périple en suivant le trajet de réfugiés du Sénégal jusqu’en Italie (Bilal sur la route des clandestins – ndlr). Ce n’était pas extrêmement important de lire tout ça, mais je l’ai fait pour ne pas risquer d’introduire des détails absurdes ou incongrus…

Qu’est-ce que la littérature apporte par rapport aux reportages de presse ?

Précisément la personnification. Si la matière littéraire est assez intéressante ou prenante, ces trajectoires restent mieux en mémoire que ce qu’on peut lire dans les articles ou voir en images. Les articles peuvent dépersonnifier, on lit vite – un article, ça passe, ça reste comme anonyme. Pas la littérature.

Vos personnages sont africains. Votre père est sénégalais. Vous revendiquez-vous d’une culture africaine ?

Je m’en revendiquerais, m’en sentirais proche, si j’avais effectivement eu une culture double. Je me sentirais différente, mais aussi différente que si j’avais eu un père allemand et une mère italienne. La seule chose qui change quand on a une origine africaine, c’est qu’on est noir, c’est visible. Mais c’est tout. J’ai été élevé uniquement par ma mère, avec mon frère, en France. Pas par mon père, avec qui je n’ai jamais vécu, et que je ne suis pas allée voir en Afrique avant l’âge de 22 ans. J’ai été élevée dans un univers 100 % français. Dans ma vie, l’origine africaine n’a pas vraiment de sens – sinon qu’on le sait à cause de mon nom et de la couleur de ma peau. Bien sûr, le fait d’avoir écrit des histoires où l’Afrique est présente peut paraître contradictoire. Je suis allée deux ou trois fois en Afrique, c’est un lieu qui m’intrigue, me fascine aussi, car je sens que j’y suis radicalement étrangère. Quand j’y suis et que les gens voient mon nom et la couleur de ma peau, ils pensent que je suis des leurs. Or, par mon histoire, c’est faux. J’ai souvent rencontré des Français qui ont été élevés en Afrique et qui sont plus africains que moi. Alors qu’eux, en Afrique, dans le regard des autres, ils restent étrangers… Ironiquement, c’est en France que je peux paraître étrangère.

Le fait de vous sentir étrangère en Afrique et française en France où vous pouvez être perçue comme étrangère, est-ce que cela a apporté quelque chose à votre écriture ?

Oui, ça apporte le sentiment d’être en décalage. C’est propice à l’écriture, cette impression d’être toujours légèrement à côté. On a l’impression alors de mieux voir les choses, de les voir sous un autre angle.

Vous souvenez-vous de votre premier voyage en Afrique ?

Je ne reconnaissais rien, vraiment rien. Il n’y a strictement aucune transmission dans les gènes qui fait que quand on se retrouve dans le pays d’où vient son père, on se dise “ah, oui, bien sûr, c’est chez moi !”. C’était au contraire profondément étrange, très autre, mais autre dans le sens attirant, pas déplaisant.

Vous êtes la soeur du chercheur Pap NDiaye. Vous sentez-vous proche de ses travaux comme La Condition noire, de 2008, et de la question de la place des Noirs dans la société française ?

Je ne m’étais jamais posée cette question avant de le lire et qu’il m’en parle. Oui, je m’y intéresse de plus en plus et en même temps je me sens un peu étrangère à cette problématique car je suis dans une situation tellement originale que je ne peux absolument pas me plaindre de quoi que ce soit. Jamais je n’ai eu à faire une demande d’emploi ou une recherche d’appartement à louer seule, donc jamais je n’ai pu ressentir la moindre méfiance. Je ne me sens pas du tout visée par les problèmes que de nombreux Noirs rencontrent, même si ces problèmes sont réels. Ce que je trouve intéressant dans cette question, c’est que c’est une communauté visible qui réclame l’invisibilité. Du coup, je me suis rendu compte que beaucoup de Noirs, antillais donc français, ou étrangers, ont l’impression d’être exclus, surtout à Paris où ils sont sans cesse contrôlés. Ils sentent que dès qu’ils vont dans un endroit où il n’y a pas forcément que des Noirs on les voit comme Noirs avec tout ce que ça peut impliquer dans l’esprit de certains comme méfiance…

Vous en parlez avec votre frère ?

Oui. Lui aussi a pris conscience de tout ça récemment. Quand il avait 20 ou 30 ans – il a deux ans de plus que moi –, c’était une question qui ne lui était pas proche, exactement comme pour moi. La couleur de la peau n’importait pas, ce qui comptait c’était l’école, les diplômes, une égalité entre tous les citoyens dès lors qu’ils sont à un même niveau d’études… En fait, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Il a fini par s’en apercevoir. Il habite depuis quelque temps porte de la Chapelle et prend tous les jours le RER gare du Nord, et même s’il est toujours absolument correct dans sa mise, avec costume, etc., il est sans arrêt contrôlé par la police, qui le tutoie d’emblée. Ce qui n’arriverait jamais avec le même genre d’homme s’il était blanc. Lui il est agrégé, peut réfléchir à ça, prendre de la distance, mais qu’est-ce que ça doit être dans la tête d’un jeune de 20 ans ? Quelle violence cela doit être, quelle haine ça doit développer… C’est très troublant.

Vous sentez-vous bien dans la France de Sarkozy ?

Je trouve cette France-là monstrueuse. Le fait que nous (avec son compagnon, l’écrivain Jean-Yves Cendrey, et leurs trois enfants – ndlr) ayons choisi de vivre à Berlin depuis deux ans est loin d’être étranger à ça. Nous sommes partis juste après les élections, en grande partie à cause de Sarkozy, même si j’ai bien conscience que dire ça peut paraître snob. Je trouve détestable cette atmosphère de flicage, de vulgarité… Besson, Hortefeux, tous ces gens-là, je les trouve monstrueux. Je me souviens d’une phrase de Marguerite Duras, qui est au fond un peu bête, mais que j’aime même si je ne la reprendrais pas à mon compte, elle avait dit : “La droite, c’est la mort.” Pour moi, ces gens-là, ils représentent une forme de mort, d’abêtissement de la réflexion, un refus d’une différence possible. Et même si Angela Merkel est une femme de droite, elle n’a rien à voir avec la droite de Sarkozy : elle a une morale que la droite française n’a plus.

Vous avez publié votre premier roman à l’âge de 18 ans. En vingt-quatre ans d’écriture, qu’avez-vous appris ?

Quand on est jeune, c’est plus facile d’écrire des histoires systématiquement horribles pour dramatiser. Maintenant je me sens suffisamment mûre pour ne pas être systématiquement décourageante. C’est ce que j’ai appris en plus de vingt ans d’écriture, qui sont indissociables de vingt ans de vie. Tout naturellement, la façon dont je ressens les choses a changé. Heureusement ! Je suis contente de ne plus être jeune. Les choses me semblent moins terribles dans la manière que j’ai de les transcrire : je peux le faire de façon plus joyeuse. Avant, il n’y avait qu’une seule facette qui m’apparaissait, la terrible. Maintenant je vois qu’il y en a d’autres, et je me sens davantage capable de les décrire. Le champ s’est ouvert. D’ailleurs, ce que je montre dans le livre n’est pas forcément la façon dont je vois les choses. Je suis d’une nature plutôt optimiste… malgré les apparences (rires).

Enfant, vous avez longtemps bégayé. Estce qu’il y a une connexion avec l’écriture ?

Je pense qu’il y a un lien. C’est plus facile à l’écrit. En même temps, enfant, j’étais très bavarde, pas du tout renfermée. Ce qui est curieux c’est que d’une façon il y a un lien avec l’Afrique. Ce qui m’a frappée au Sénégal, c’est que plein d’hommes sont bègues… Je ne sais pas à quoi c’est dû. Du reste, je crois que mon père est plus ou moins bègue. Et chez les filles c’est rare. Peut-être le fait d’avoir vécu un an avec mon père m’a laissé ça. Quand on parle, il faut être lent, sinon la nervosité empêche de parler. Dans le récit, on a d’ailleurs l’impression d’un ralentissement comme si vous preniez plaisir à faire durer l’écriture. Mon maître en la matière est William Faulkner. Surtout dans Lumière d’août, qui est un très gros livre qu’on peut résumer en trois phrases puisqu’il s’y passe très peu de choses. On est dans l’intériorité assez brute de gens frustres dans une région écrasée de chaleur. Ou aussi Au-dessous du volcan, de Malcom Lowry, l’histoire d’un homme qu’on suit sur moins d’une journée, et sur ce temps bref on a l’idée de son existence entière.

Dans votre livre, chaque histoire est problématique. Est-ce dû à la mixité entre Africains et Français, ou tout simplement à la famille ?

Dans la vie des gens en général, ce qui pose le plus gravement problème, ce sont les gens qui nous sont le plus proches, enfants, parents, maris ou femmes. Ce sont nécessairement des histoires de famille, mais pas seulement parce que ces familles ou ces couples seraient franco-africains. Je ne fais pas d’histoires vraiment liées à la société, je n’en ai pas la puissance. J’aime l’idée de fresques, qui donne l’idée d’une société, mais malheureusement je n’ai pas ce sens de l’histoire. J’aimerais, mais ce n’est pas ma main. Après vingt ans d’écriture, on connaît ses limites. Il y a des renoncements. Souvent, un écrivain fait ce qu’il fait parce qu’il ne peut pas faire autre chose. C’est difficile d’avoir à la fois le sens de l’intime et le sens de l’histoire. Tolstoï l’avait.

Vous venez d’écrire un scénario pour le film de Claire Denis, White Material, qui se déroule en Afrique. Comment avez-vous travaillé ?

Claire ne me l’a pas demandé du fait de mes origines africaines, elle n’a pas besoin de cela et elle est bien plus africaine que je ne le serai jamais car c’est elle qui a passé sa jeunesse en Afrique et pas moi. Elle avait une idée assez précise de l’histoire (une plantation de café, une guerre civile) et je me suis donc coulée dans cette idée. Nous avons fait un voyage de repérage ensemble au Ghana, il y a trois ans. Cette rencontre avec Claire et tout ce qu’elle m’a appris de l’Afrique ont eu une importance considérable pour moi, elle m’a apporté, entre autres, ce que je n’ai pas : peut-être une culture africaine, mais surtout un mode de penser.

On a l’impression que vous menez une vie paisible, que vous vivez une situation familiale heureuse contrairement à celles que vous décrivez dans vos textes, que certaines choses que vous auriez pu voir comme difficiles dans votre vie ont glissé sur vous. Où puisez-vous la monstruosité de vos livres ?

C’est vrai que je n’ai pas du tout une vie romanesque… J’ai lu récemment le journal de Joyce Carol Oates, et elle a la vie la plus régulière, régulière, simple, normale, bourgeoise qui soit, et elle écrit des livres de monstre. Il y a cette chose qu’on appelle l’imagination, et ce n’est pas rien. Une imagination qui se construit aussi sur le réel de faits ou de rencontres, d’histoires que j’ai lues dans la presse ou qu’on m’a racontées. Le lieu où je vis m’influence aussi. Il y aura Berlin dans mon prochain livre, car c’est mon nouveau lieu géographique, donc mon nouvel univers mental. En Angleterre ou aux Etats-Unis, beaucoup d’écrivains sont issus d’origines ethniques différentes comme Zadie Smith, Monica Ali, Hari Kunzru, etc.

En France, nous n’avons pas ce type d’écrivains. Comment l’expliquez-vous ?

Je crois que c’est une question d’éducation. En général, les écrivains sont des gens qui ont fait des études, savent manier la langue et peut-être que ça n’est pas encore le cas pour nos minorités, qui se sentent peut-être exclues d’un certain savoir. Lorsqu’on voit d’où viennent les écrivains en France, pour une grande majorité d’entre eux, ils viennent de milieux bourgeois et/ou intellectuels, alors qu’aux Etats-Unis, par exemple, c’est moins le cas, Russell Banks ou Joyce Carol Oates n’ont pas été élevés au milieu de livres. Les parents d’Oates étaient fermiers, le père de Banks était plombier. Bref, il semblerait que les écrivains français viennent tous d’une bourgeoisie éclairée, cultivée, qui est un milieu assez restreint. Ce n’est pas complètement mon milieu : ma mère était prof de sciences naturelles dans un collège, ma famille n’était pas un lieu de livres. Jusqu’à l’âge de 13 ans, j’ai vécu à Fresnes et ensuite ma mère a déménagé à Bourg-la-Reine. C’était une banlieue très modeste, je vivais dans une barre HLM et les HLM dans les années 70 c’était autre chose qu’aujourd’hui. C’était plutôt pas mal, on a eu une enfance dans la rue, d’une liberté totale, sans crainte, ce que les enfants d’aujourd’hui n’ont pas. Quant à mon père, je crois que c’est un homme qui n’a jamais lu un roman de sa vie. Il a fait des études mais il venait d’un milieu misérable au Sénégal. Ma mère lit mes livres. Mon père, je n’en ai aucune idée. J’ai arrêté mes études très jeune pour écrire. Parfois, en interviews, je sens que je n’ai pas les outils pour parler de littérature, n’ayant pas fait Normale sup ou de longues études. Alors je réponds le plus simplement possible.

Trois femmes puissantes (Gallimard), 316 pages, 19 €, parution le 20 août

SOUS LA PLUME./ France Eric Raoulta violemment attaqué l’écrivaine Marie N’Diaye Goncourt 2009

Eric Raoult ne veut pas que le prix Goncourt Marie N’Diaye exprime son avis sur la France En effet, lee député français Eric Raoult (UMP) a violemment attaqué l’écrivaine Marie N’Diaye, lauréate du prix Goncourt 2009 pour son roman Trois femmes puissantes. Dans une question parlementaire, adressée au ministère de la Culture en fin semaine dernière, l’homme politique a déclaré que « le message délivré par les lauréats (du prix Goncourt) se doit de respecter la cohésion nationale et l’image de notre pays », inventant pour l’occasion un « nécessaire devoir de réserve » des lauréats. Raoult fait référence à une interview de Marie N’Diaye dans Télérama, le 18 août, où l’auteure jugeait « monstrueuse » la France du Président Nicolas Sarkozy. L’Académie Goncourt, indépendante de l’Etat, n’avait alors pas encore décerné son prix.

SOURCE L'EXPRESS

SOUS LA PLUME./ FIMA 2009

La fine silhouette de Mariam Thiam a convaincu le jury du concours top model de la septième édition du Festival international de la mode africaine (Fima) qui s’est tenu vendredi. A 22 ans, la jeune femme franchit une étape majeure dans une carrière à la fois redoutée et souhaitée.

Suivre toute l'actualité mode et beauté sur Beautés d'Afrik

--------------------------------------------------------------------------------

dimanche 1er novembre 2009 / par Falila Gbadamassi

--------------------------------------------------------------------------------

La lauréate du concours de mannequinat organisé vendredi dans le cadre du Festival international de la mode africaine (Fima) s’appelle Mariam Thiam. Elle vient du Pays des hommes intègres et mesure 1,84 m pour 57 kg. Cette victoire s’apparente à une petite consécration pour celle qui s’est engagée dans le mannequinat à reculons. « Par peur », affirme la jeune femme de 22 ans. Sa participation à ce concours relève d’ailleurs du hasard. « Je n’ai pas choisi de faire le concours. C’est Alphadi (le fondateur du Fima, ndlr) qui m’a directement inscrite en faisant le casting du Fima au Burkina Faso (des mannequins sont choisis dans différents pays africains pour participer au Fima, ndlr). Je ne savais pas que je devais y participer, c’est sur place que l’on me l’a dit », ajoute-t-elle.

Les hésitations de mademoiselle Thiam

Une lente entrée en matière pour une jeune fille qui pense pourtant être mannequin depuis son enfance. « Quand je voyais les filles défiler à la télé, je les imitais. Mais je n’avais pas le courage d’aller m’inscrire dans une agence de mannequinat. » Jusqu’au casting pour le défilé du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougo (Fespaco) auquel l’emmène une amie. C’est le catalyseur pour celle qui a été candidate à l’élection Miss Burkina Faso en 2005 où elle s’est arrogée la place de première dauphine. Elle sera retenue de nouveau. « C’était en février 2008 et depuis je défile, confie Mariam ». Cette courte expérience est cependant suffisante pour la conduire sur le podium du Fima.

Le festival, aussi bien l’évènement que le concours top model, est « une grande opportunité » pour la jeune femme qui a déjà néanmoins noué des contacts dans la profession. Maintenant qu’elle est lancée, Mariam Thiam n’est plus animée par la crainte d’évoluer dans un milieu réputé difficile. « Ca dépend de chaque individu et il faut savoir où mettre les pieds. », analyse la jeune femme dont la réserve n’a d’égal que l’aura de douce détermination qu’elle dégage. Elle le sait d’autant plus qu’elle se lance dans cette carrière avec le soutien des siens. Mariam est le deuxième enfant d’une fratrie de neuf. « Mon père m’a bénie avant que je ne vienne et c’est la première personne que j’ai appelée après ma victoire. » Et il semble qu’il n’y ait pas meilleur soutien que celui des Thiam quand on veut être top model.

SOUS LA PLUME./ PRIX GONCOURT 2009

L’auteure franco-sénégalaise Marie Ndiaye a remporté lundi le Prix Goncourt 2009 pour son dernier roman Trois femmes puissantes, paru aux Editions Gallimard. Annoncée grande favorite, elle a été élue par le jury du prestigieux prix littéraire français à 5 voix contre 3.

--------------------------------------------------------------------------------

lundi 2 novembre 2009 / par Lola Simonet

--------------------------------------------------------------------------------

C’est sans grande surprise que les huit membres du jury du Prix Goncourt 2009 ont décidé de remettre la plus haute distinction littéraire de l’année à l’ écrivaine Marie Ndiaye pour son dernier roman Trois femmes puissantes, paru aux Editions Gallimard le 19 août dernier. Encensé par des critiques étonnement unanimes, et d’ores et déjà véritable succès de librairie de cette rentrée littéraire avec plus de 130 000 exemplaires vendus en France, Trois femmes puissantes était annoncé depuis quelques jours comme le futur gagnant du prestigieux prix français. Couronnée dès le premier tour avec cinq voix contre deux à Jean-Philippe Toussaint pour La vérité sur Marie et une à Delphine de Vigan pour Les heures souterraines, Marie Ndiaye a déclaré être très « contente d’être une femme qui reçoit le Prix Goncourt ». Une récompense qu’elle ne s’attendait pourtant pas à recevoir.

Une récompense « inattendue », et pourtant…

Première femme à recevoir le Goncourt depuis 1998, Marie Ndiaye a déclaré lundi à la presse qui l’attendait devant le fameux restaurant parisien Drouant, lieu la traditionnel de remise de la récompense, que ce « Prix était inattendu ». Une humilité comme une seconde nature chez la discrète Marie Ndiaye, qui avait exprimée le même sentiment huit ans plus tôt, au moment de recevoir le Prix Femina 2001 pour son roman Rosie Carpe.

A 42 ans, l’auteure née de père sénégalais et de mère française à Pithiviers dans le centre ouest de la France, a néanmoins laissé transparaître sa joie et sa fierté en ce jour de remise du Prix Goncourt. « C’est aussi le couronnement et la récompense de 25 ans d’écriture et de cette opiniâtreté » a-t-elle ajouté à l’attention des journalistes. Le Prix Goncourt 2009 vient en effet récompenser la longue carrière d’écrivain de Marie Ndiaye, qui a commencé par écrire de petites histoires dès l’âge de 12 ans. Auteure précoce repérée par Jérôme Lindon des éditions de Minuit, Marie Ndiaye publie son premier roman, Quant au riche avenir (1985), salué par la critique, à 18 ans à peine. La petite histoire veut ainsi que le directeur de la Maison d’éditions l’ait attendue à la sortie de son lycée, contrat en main, pour éditer son premier livre.

En l’espace de 23 ans, Marie Ndiaye écrit alors pas moins de vingt romans et recueils publiés aux Editions de Minuit, puis chez Gallimard, la célèbre Maison d’Editions qui remporte avec elle son 36ème Prix Goncourt . Comédie classique (1988), La femme changée en bûche (1989) La sorcière (1996), la pièce Papa doit manger(1998) fait d’elle la seule femme vivante à figurer au répertoire de la Comédie française.

Bien que très productive, Marie Ndiaye n’écrit pourtant qu’aux heures ouvrables, l’après-midi de préférence, quand ses trois enfants sont à l’école. Sa force et son efficacité ? Elles les tirent de sa rigueur professionnelle, en s’imposant un rythme bien régulier d’écriture, définissant son métier d’écrivain comme une réelle activité, et non comme un passe-temps.

Trois femmes « tranquillement puissantes »

Dans Trois femmes puissantes, Marie Ndiaye regroupe avec pudeur, intelligence et sensibilité, trois récits dont les héroïnes résistent pour préserver leur dignité, entre la France et l’Afrique. « C’est le portrait de trois femmes fortes, chacune à sa manière. Ce qui les unit, c’est une force profonde, une croyance en qui elles sont. Ce sont des femmes tranquillement puissantes », dit-elle à propos de Norah, Fanta et Khady, les trois héroïnes de son dernier roman. Trois parcours profondément ancrés dans le réel, sur le continent africain, où se déroule une bonne partie du livre. Un lieu venu étrangement inspirer l’auteure depuis qu’elle vit à Berlin, où elle a élu domicile avec son mari, l’écrivain Jean-Yves Cendrey, et ses enfants, en 2007.

Forte de caractère, précise et réservée, comme son écriture, Marie Ndiaye a réitéré lundi son refus de se laisser enfermer dans des stéréotypes liés à ses origines. Elle ne souhaite pas devenir porte-parole de minorité, ou écrivaine militante. « Je n’ai pas de réflexion politique très personnelle ou originale, je ne suis pas une penseuse. Un symbole ? Franchement je ne sais pas. Personnellement en tout cas je n’arrive pas à voir les choses ainsi. Je ne suis représentante de rien », déclarait-elle récemment à l’AFP.

Puissante, résistante, endurante, Marie Ndiaye porte seule le mérite de ce Prix Goncourt. Mais en plein lancement d’un débat sur l’identité française, son exemple n’en demeure pas moins un cas d’école sur les richesses que les immigrants peuvent apporter à leur pays d’accueil.

SOUS LA PLUME./ SORTIE DE LIVRE

AU SECOURS LE PROF EST NOIR

UN LIVRE DE SERGE BILE

Peut-on être noir et enseignant en France ? La question a de quoi surprendre. Et pourtant nombreux sont les profs antillais et africains, de la maternelle à la terminale, qui se la posent chaque matin en se rendant dans leur salle de classe.

Confrontés à des élèves qui moquent leur accent ou leur couleur, des parents qui les déconsidèrent et des collègues qui doutent de leur compétence, ils doivent également surmonter bien des obstacles pour obtenir leur titularisation.

Un quotidien que ces enseignants vivent particulièrement mal d’autant que l’Education nationale ne fait rien, selon eux, pour les aider. Bien au contraire ! Elle les envoie en priorité dans les banlieues chaudes à majorité black et beur.

Profs noirs dévalorisés pour élèves noirs défavorisés. S’achemine-t-on vers des ghettos, comme au Canada ou en Angleterre, où existent déjà des écoles pour Noirs dans lesquelles élèves et professeurs se retrouvent entre eux ?

Ce livre, véritable plongée au cœur du système scolaire, donne la parole, pour la première fois, à des hommes et des femmes qui souffrent de ne pas être reconnus à leur juste valeur dans un monde toujours persuadé que le savoir est blanc.

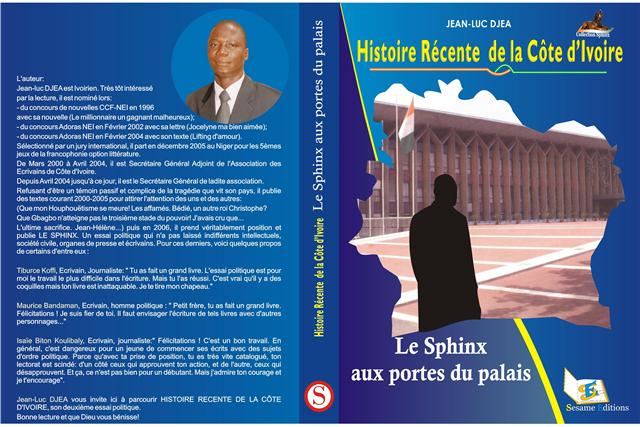

SOUS LA PLUME./SORTIE DE LIVRE

HISTOIRE RECENTE DE LA COTE D'IVOIRE

LE SPHINX AUX PORTES DU PALAIS

SOUS LA PLUME./ OBAMA EN AFRIQUE

Après le sommet du G8 en Italie, le président états-unien Barack Obama s’est envolé pour l’Afrique avec un prétendu cadeau : une enveloppe de 20 milliards de dollars à distribuer sur 3 ans, afin que les « généreux » donateurs des pays riches « aident » à réduire la faim dans le monde.

Alors que la promesse d’éradiquer la faim est faite régulièrement depuis 1970, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié un rapport le mois dernier indiquant que le nombre de personnes sous-alimentées a passé le cap du milliard, soit 100 millions de plus durant l’année écoulée. Au même moment, le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) tirait la sonnette d’alarme et annonçait qu’il devait réduire les rations distribuées au Rwanda, en Ouganda, en Ethiopie, en Corée du Nord et au Kenya (pays d’origine de la famille paternelle d’Obama), principalement en raison de la réduction de la contribution des Etats-Unis, son principal bailleur de fonds[1].

Au-delà d’un effet d’annonce de la part du président Obama, qui vient s’ajouter à une longue liste de vœux pieux n’ayant permis en rien d’améliorer la situation à l’heure actuelle, il convient de rappeler que le montant de l’aide de 20 milliards sur 3 ans représente moins de 2% de ce que les Etats-Unis ont dépensé en 2008-2009 pour sauver les banquiers et les assureurs responsables de la crise.

Ainsi, après avoir tendu la main aux « amis musulmans » lors du discours du Caire (tout en continuant en coulisse de déstabiliser la région du Moyen-Orient), après avoir tendu la main aux « amis russes » (tout en gardant ses positions sur le bouclier anti-missiles en Europe de l’Est), Obama tend la main aux « amis africains » (tout en gardant sa casquette néocoloniale bien vissée sur la tête).

Quand Obama déresponsabilise les pays riches

La longue allocution d’Obama à Accra, au Ghana, fait suite à une série de rencontres avec ses homologues étrangers. Sous le prétexte de refonder les relations états-uniennes vis-à-vis du reste du monde, Obama a encore une fois excellé dans l’art de prôner l’ouverture et le changement, tout en continuant d’appliquer les funestes politiques de ses prédécesseurs.[2].

Dès le début, il déclare qu’il « revient aux Africains de décider de l’avenir de l’Afrique » [3]. Pourtant, alors que cette déclaration frappée du sceau du bon sens met tout le monde d’accord, ce n’est toujours pas le cas dans la réalité, et l’action des pays du G8 est déterminante depuis un demi-siècle pour priver les peuples africains de leur souveraineté. Obama n’oublie pas de rappeler qu’il possède « du sang africain dans les veines », comme si cela donnait automatiquement plus de force et de légitimité à son discours. En tout cas, le message est clairement posé : le colonialisme dont leurs ancêtres ont été les victimes ne doit pas constituer une excuse pour les Africains. Il y a là de fortes similitudes avec le discours que le président français Nicolas Sarkozy avait prononcé à Dakar quelques mois après son élection, discours qui avait soulevé une vague de protestations méritées à laquelle Obama semble miraculeusement échapper pour l’instant… Mais nous comptons bien réparer cette injustice !

Très vite, Obama déresponsabilise l’Occident sur l’état actuel du développement du continent. En déclarant que « le développement dépend de la bonne gouvernance » et que « c’est une responsabilité dont seuls les Africains peuvent s’acquitter », il part du faux constat que la pauvreté qui règne en Afrique est principalement due à la mauvaise gouvernance et aux libres choix des dirigeants africains. En somme, c’est la faute des Africains. Rien de plus erroné !

Avec des affirmations comme « l’Occident n’est pas responsable de la destruction de l’économie zimbabwéenne au cours des dix dernières années, ni des guerres où des enfants sont enrôlés comme soldats », le président Obama occulte le rôle central des pays riches dans l’évolution de l’Afrique. Et notamment celui des institutions financières internationales, FMI et Banque mondiale en tête, ces puissants outils de domination des grandes puissances qui organisent la soumission des peuples du Sud. Cela se fait par l’intermédiaire de politiques d’ajustement structurel (abandon des subventions aux produits de première nécessité, réduction drastique des dépenses publiques, privatisation d’entreprises publiques, libéralisation des marchés, etc.) qui empêchent la satisfaction des besoins fondamentaux, répandent une misère galopante, accroissent les inégalités et rendent possibles les pires horreurs.

Quand Obama compare l’incomparable

Pour appuyer ses dires, Obama compare l’Afrique à la Corée du Sud. Il a d’abord expliqué qu’il y a cinquante ans, quand son père a quitté Nairobi pour étudier aux Etats-Unis, le Kenya avait un PNB par habitant supérieur à celui de la Corée du Sud, avant d’ajouter : « On a parlé d’héritage du colonialisme et d’autres politiques mises en place par les pays riches. Sans vouloir minimiser ce facteur, mon propos est de dire que la Corée du Sud, en travaillant avec le secteur privé et la société civile, a réussi à mettre en place des institutions qui ont garanti la transparence et la responsabilité. » Tous ceux qui lisent attentivement les publications du CADTM n’ont pas manqué de s’étrangler !

Car la prétendue réussite économique de la Corée du Sud [4] s’est faite à l’encontre des recommandations imposées par la Banque mondiale à la plupart des autres pays en développement. Après la seconde guerre mondiale et jusqu’en 1961, la dictature militaire au pouvoir en Corée du Sud a bénéficié de dons importants de la part des Etats-Unis pour un montant de 3,1 milliards de dollars. C’est plus que l’ensemble des prêts de la Banque mondiale aux autres pays du tiers-monde pendant la même période ! Grâce à ces dons, la Corée du Sud n’a pas eu à s’endetter pendant 17 ans (1945-1961). Les emprunts extérieurs ne deviendront importants qu’à partir de la fin des années 1970, une fois l’industrialisation de la Corée bien avancée.

Tout a donc commencé en Corée par une dictature à la poigne de fer qui a appliqué une politique étatiste et très protectionniste. Cette dictature a été mise en place par Washington à l’issue de la seconde guerre mondiale. L’Etat a imposé une réforme agraire radicale où les grands propriétaires terriens japonais furent expropriés sans indemnisations. Les paysans sont devenus propriétaires de petites parcelles de terres (équivalentes à 3 hectares maximum par famille) et l’Etat a mis la main sur le surplus agricole, autrefois empoché par les propriétaires japonais quand la Corée était une colonie nipponne. La réforme agraire a soumis les paysans à de fortes contraintes. L’Etat fixait les prix et les quotas de production, ne permettant pas le libre jeu des forces du marché.

Entre 1961 et 1979, la dictature militaire de Park Chung Hee fut soutenue par la Banque mondiale, bien que la Corée se refuse à suivre son modèle de développement. A ce moment, l’Etat planifiait d’une main de fer le développement économique du pays. La continuité de l’adoption de politique d’industrialisation par substitution d’importation et la surexploitation de la classe ouvrière sont deux des ingrédients de la réussite économique du pays. La dictature de Chun Doo Hwan (1980-1987) sera de même soutenue par la Banque mondiale, même si ses recommandations n’étaient toujours pas suivies (notamment concernant la restructuration du secteur automobile).

Ainsi, quand Barack Obama déclare que « la Corée du Sud, en travaillant avec le secteur privé et la société civile, a réussi à mettre en place des institutions qui ont garanti la transparence et la responsabilité », il omet de dire que le secteur privé était clairement orienté par l’Etat et que la dictature coréenne « dialoguait » avec la société civile à la force du fusil et du canon : l’histoire de la Corée du Sud de 1945 au début des années 1980 est jalonnée de massacres et de répressions brutales.

Il est également important de rafraîchir la mémoire de Barack Obama qui se réfère à l’exemple du Zimbabwe pour illustrer l’échec des Africains et à celui de la Corée du Sud comme modèle. L’année de l’accession du Zimbabwe à l’indépendance (1980) a été marquée par des soulèvements populaires contre la dictature militaire en Corée du Sud. Ils ont été réprimés dans le sang, plus de 500 civils ont été tués par les militaires avec le soutien de Washington. A cette époque, et ce depuis 1945, les forces armées sud-coréennes étaient placées sous le commandement conjoint américano-coréen, lui-même sous le contrôle du commandant en chef des forces des Etats-Unis en Corée du Sud. Les massacres perpétrés par l’armée sud-coréenne au mois de mai 1980 furent complétés par une répression de masse dans les mois qui suivirent. Selon un rapport officiel daté du 9 février 1981, plus de 57 000 personnes ont été arrêtées à l’occasion de la « Campagne de purification sociale » engagée depuis l’été 1980. Près de 39 000 d’entre elles ont été envoyées dans des camps militaires pour une « rééducation physique et psychologique ». En février 1981, le dictateur Chun Doo Hwan fut reçu à la Maison Blanche par le nouveau président des Ėtats-Unis, Ronald Reagan. Est-ce cet exemple qu’Obama veut offrir au peuple du Zimbabwe et des autres pays d’Afrique ?

La position géostratégique de la Corée fut un de ses atouts majeurs jusqu’à la fin des années 1980, lui permettant de ne pas tomber sous la coupe du FMI et de la Banque mondiale. Mais dans les années 1990, la situation géopolitique fut bouleversée suite à l’effondrement du bloc soviétique. Washington changea progressivement d’attitude envers les dictatures alliées et accepta de soutenir des gouvernements civils. Entre 1945 et 1992, la Corée du Sud a été sous régime militaire avec la bénédiction de Washington. Le premier opposant civil élu à la présidence lors d’une élection ouverte est Kim Youngsam, qui acceptait le Consensus de Washington et mit en place un agenda clairement néolibéral (suppression des barrières douanières, privatisations à la chaîne, libéralisation des mouvements des capitaux), ce qui plongea la Corée du Sud dans la crise économique du sud-est asiatique en 1997-1998. Entre temps, la Corée du Sud avait pu réaliser une industrialisation que les pays riches ont refusée à l’Afrique. On comprend alors combien l’exemple de la Corée du Sud est loin d’être convaincant et reproductible.

De surcroît, la pauvreté en ressources naturelles a paradoxalement favorisé le développement de la Corée du Sud car le pays a évité la convoitise des sociétés transnationales. Les Ėtats-Unis considéraient la Corée comme une zone stratégique du point de vue militaire face au bloc de l’URSS, pas comme une source cruciale d’approvisionnement (comme le Nigeria, l’Angola ou le Congo-Kinshasa). Si la Corée avait été dotée de fortes réserves de pétrole ou d’autres matières premières stratégiques, elle n’aurait pas bénéficié de la part de Washington de la même marge de manœuvre pour se doter d’un puissant appareil industriel. Les Ėtats-Unis ne sont pas prêts à favoriser délibérément l’émergence de concurrents puissants dotés à la fois de grandes réserves naturelles et d’industries diversifiées.

Quand Obama exonère le capitalisme de ses fautes

A propos de la crise mondiale actuelle, Obama dénonce « les actions irresponsables de quelques-uns [qui] ont engendré une récession qui a balayé le globe ». Ainsi, il laisse penser que cette crise est due à l’irresponsabilité d’une poignée d’individus dont les excès auraient plongé le monde dans la récession. De la sorte, il éclipse la responsabilité de ceux qui ont imposé la déréglementation financière depuis presque trente ans, Etats-Unis en tête. Il serait plus exact de souligner le modèle de développement capitaliste productiviste, imposé aux forceps par les pays du Nord, comme étant la source des multiples crises actuelles qui, loin d’être seulement économiques, sont aussi d’ordre alimentaire, migratoire, social, environnemental et climatique.

Toutes ces crises ont pour origine des décisions prises par les gouvernements impérialistes du Nord, et principalement celui des Etats-Unis qui, contrôlant à la fois le FMI et la Banque mondiale, imposent des conditionnalités favorables à leurs intérêts et à ceux de leurs grandes entreprises. Depuis « l’indépendance » des pays africains, au virage des années 1960 pour la plupart, le FMI et la Banque mondiale agissent telles des chevaux de Troie pour favoriser l’appropriation des richesses naturelles du Sud et défendre l’intérêt des créanciers. En soutenant des dictatures aux quatre coins du monde (Mobutu au Zaïre, Suharto en Indonésie, Pinochet au Chili et tant d’autres), puis en faisant appliquer des politiques antisociales rigoureuses, les gouvernements occidentaux successifs n’ont jamais permis que soient garantis les droits humains fondamentaux de par le monde. Les expressions « droit à l’autodétermination », « démocratie », « droits économiques et politiques » ne sont pas des réalités en Afrique, contrairement au poids écrasant du service de la dette et aux complaintes des affamés.

A quand l’émancipation de l’Afrique ?

L’Afrique a été brisée par le système dévastateur de la traite des esclaves dans le cadre du commerce international triangulaire instauré par l’Europe et ses colons aux Amériques du 17e au 19e siècle. Puis elle a été mise totalement sous tutelle par le colonialisme européen de la fin du 19e siècle jusqu’aux indépendances. Ensuite, l’Afrique a été maintenue sous dépendance par l’intermédiaire du mécanisme de la dette et de l’aide publique au développement. Après les indépendances, elle a été livrée à des potentats (Mobutu, Bongo, Eyadema, Amin Dada, Bokassa, Biya, Sassou Nguesso, Idriss Déby…) qui la plupart du temps étaient ou sont protégés par les capitales européennes et Washington. Plusieurs hauts dirigeants africains qui voulaient un développement autonome et favorable à leur population ont été assassinés sur ordre de Paris, de Bruxelles, de Londres ou de Washington (Patrice Lumumba en 1961, Sylvanus Olympio en 1963, Thomas Sankara en 1987…). Les classes dominantes africaines et les régimes politiques qu’elles mettent en place ont très clairement leur part de responsabilité dans la poursuite des malheurs de l’Afrique. Le régime de Robert Mugabe au Zimbabwe en fait partie. Aujourd’hui, les peuples d’Afrique sont directement affectés par les effets de la crise mondiale dont l’épicentre se trouve à Washington et à Wall Street, révélatrice du fait que le capitalisme conduit à une impasse inacceptable pour les peuples. Les origines africaines de Barack Obama sont du pain béni pour les entreprises de son pays qui défendent des intérêts économiques très précis dans l’exploitation des matières premières de l’Afrique. Voilà une réalité qu’Obama balaie d’un revers de main, en poursuivant un discours paternaliste et moralisateur afin de convaincre les Africains de ne pas s’engager dans la lutte pour une indépendance authentique et un véritable développement garantissant enfin la pleine satisfaction des droits humains.

Auteurs de l’article : Emilie Tamadaho Atchaca (Bénin), Solange Koné (Côte d’Ivoire), Jean Victor Lemvo (Congo Brazzaville), Damien Millet (France), Luc Mukendi et Victor Nzuzi (Congo Kinshasa), Sophie Perchellet (France), Aminata Barry Touré (Mali), Eric Toussaint (Belgique), Ibrahim Yacouba (Niger), tous membres du CADTM.

Source : www.cadtm.org

[1] Voir le Financial Times (FT) du 12 juin 2009. Selon le FT, Burham Philbrook, le sous-secrétaire d’Etat à l’Agriculture des Etats-Unis a déclaré que Washington ne pouvait pas garantir le financement du PAM à hauteur de l’année 2008, au cours de laquelle les Etats-Unis avaient apporté 2 milliards de dollars à son budget. Toujours selon le FT, Philbrook suggérait que le PAM devait réduire son aide alors qu’il savait parfaitement que le nombre d’affamés a augmenté en 2009.

[2] [2] Cette continuité apparaît également dans l’inaction d’Obama face au putsch au Honduras. Tout en condamnant, il laisse faire. Le Pentagone est d’ailleurs très proche des putschistes. Ceux-ci ne resteront pas au pouvoir si le Pentagone leur intime l’ordre de se retirer.

[3] [3] Les citations d’Obama sont extraites du journal Le Monde, 11 juillet 2009

[4] [4] .Voir Eric Toussaint, Banque Mondiale : le coup d’Etat permanent, CADTM-Syllepse-Cetim, chapitre 11, « Corée du Sud : le miracle démasqué ».

SOUS LA PLUME./ ZAMBIE, UNE JOURNALISTE VICTIME D'UN PROCES EN PORNOGRAPHIE

Chansa Kabwela est accusée d’avoir diffusé les photos d’un accouchement

La journaliste zambienne Chansa Kabwela risque jusqu’à 5 de prison. Son crime : avoir envoyé à des membres du gouvernement les photos d’une femme en train d’accoucher. Elle essayait d’alerter les autorités sur les conditions dramatiques dans lesquelles ses concitoyennes accouchaient. La justice zambienne l’accuse de faire la promotion de la pornographie. Deux autres journalistes, qui avaient publié un article soutenant Kabwela, sont mis en accusation. Ils doivent comparaitre, mercredi, devant le tribunal de Lusaka.

----------------------------------------------------------

Mardi 1er septembre 2009, par Djamel Belayachi

-------------------------------------------------------------

Etre journaliste indépendant aujourd’hui en Zambie, c’est un métier risqué. Chansa Kabwela, directrice de la rédaction du quotidien privé The Post, en sait quelque chose. Elle encourt jusqu’à 5 ans de prison. La journaliste est accusée de « mise en circulation d’images pornographiques » pour avoir distribué les photographies d’un accouchement. Des photographies qu’elle avait transmises, le 10 juin dernier, au vice-président Georges Kunda et à plusieurs organisations de défense des droits humains. Elle y avait joint une lettre s’inquiétant des conditions dans lesquelles se trouvaient les patientes pendant une grève nationale du personnel médical. Les photos incriminées montraient une femme en train d’accoucher seule dans un hôpital. En l’absence d’une assistance médicale, le bébé, qui se présentait par le siège, est mort. Arrêtée le 13 juillet 2009, Chansa Kabwela a été remise en liberté. Son procès, qui s’est ouvert le 5 août, se poursuit à Lusaka.

Les photos en question n’avaient jamais été publiées. Les images, a indiqué Chansa Kabwela aux agences de presse, avaient été prises par la famille de la parturiente et envoyées à la journaliste qui, les jugeant non publiables, les avait à son tour fait parvenir à des membres du gouvernement pour les inciter à faire cesser la grève. « Le vice-président a été très ennuyé de voir de telles photographies. Il a dit n’avoir jamais vu auparavant de telles images », a déclaré au tribunal Kenneth Ngosa, secrétaire du vice-président Georges Kunda.

The Post victime d’« un véritable acharnement »

Egalement à la barre des accusés, deux autres journalistes du Post. Fred M’membe, rédacteur en chef du quotidien, et Muno Ndul, auteur d’un article de soutien réclamant l’abandon des poursuites contre Mme Kabwela. Ils doivent comparaître mercredi pour s’expliquer devant le juge Charles Kafunda. Pour l’avocat de la défense, la clé du procès réside dans la définition de l’obscénité. Il a insisté sur le fait que ce concept était flou et, pour le clarifier, a appelé à multiplier les témoignages. Quant aux défenseurs de la liberté d’expression en Zambie, présents en force pour soutenir les journalistes, il est clair pour eux que l’inculpation de Mme Kabwela n’a rien à voir avec une banale histoire de mœurs. The Post a poursuivi sans relâche le gouvernement sur des affaires de corruption et le président n’a pas caché son aversion pour le journal, relève un correspondant de la BBC.

Reporters Sans Frontières, qui dénonce « un véritable acharnement », relève que depuis le début de l’année 2009 les journalistes ont subi pas moins de six attaques physiques ou verbales, toutes venant de dirigeants du MMD (Movement for Multiparty Democracy), la formation politique actuellement au pouvoir.

SOUS LA PLUME./ PRIX IVOIRE

Le pré-jury du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone, composé de Koffi Koffi , critique littéraire ivoirien ,président , Henry Nkoumo critique littéraire et d'art sécretaire et Auguste Gnalehi, critique littéraire, membre, a achevé recemment ses travaux. A noter que ce prix est organisé chaque année par l'Association Akwaba culture

Au terme des délibérations, les cinq (5) ouvrages retenus pour être proposés au jury international du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone sont :

- Muriel Diallo, Sinaga le cheval sans papiers, littérature pour enfant, Vents d’ailleurs, 2008, 28 pages;

- Stéphane Kalou, A la poursuite de l’homme de pierre, roman, éd. Présence Africaine, 2009, 28 pages;

- Tiburce Koffi, Mémoire d’une tombe, roman, éd. CEDA-NEI, Présence Africaine, 2009, 516 pages;

- François d’Assise N’dah, Le retour de l’enfant soldat, littérature de jeunesse (récit), éd. Valesse, 2009, 102 pages;

- Sayouba Traoré, L’héritier, roman, éd. Vents d’Ailleurs, 2009, 146 pages.

Le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone 2009 sera décerné par un Jury international présidé par l'écrivain Guinéen Djibril Tamsir Niane et composé, entre autres, de Maurice Bandaman, Grand Prix Littéraire d'Afrique Noire 1993 et Foua Ernest de Saint Sauveur, président de l'Association des Ecrivains de Côte d'Ivoire. Il sera attribué lors du dîner-gala qu'organisera l'association Akwaba Culture au Golf Hôtel ( Abidjan) le samedi 19 septembre 2009 à 20 heures. A cette occasion, le lauréat recevra son Prix doté, entre autres, d'une somme d'un (1) million de Francs CFA et d'un billet d'avion pour une ville culturelle de son choix.

L'écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane assistera à la cérémonie en qualité d'Invité d'honneur de l'association Akwaba Culture, organisatrice du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone.

Pour mémoire, le Prix Ivoire 2008 est allé à l'écrivain sénégalais Racine Kane pour son excellent roman "Les ballades nostalgiques", éd. Panafrika/Nouvelles du Sud/Silex. Quant à Salla Niang (Sénégal), elle a reçu la Mention Spéciale pour son roman épistolaire "La dernière lettre", éd. Présence africaine.

AUGUSTE GNALEHI

augustegnalehi@hotmail.com